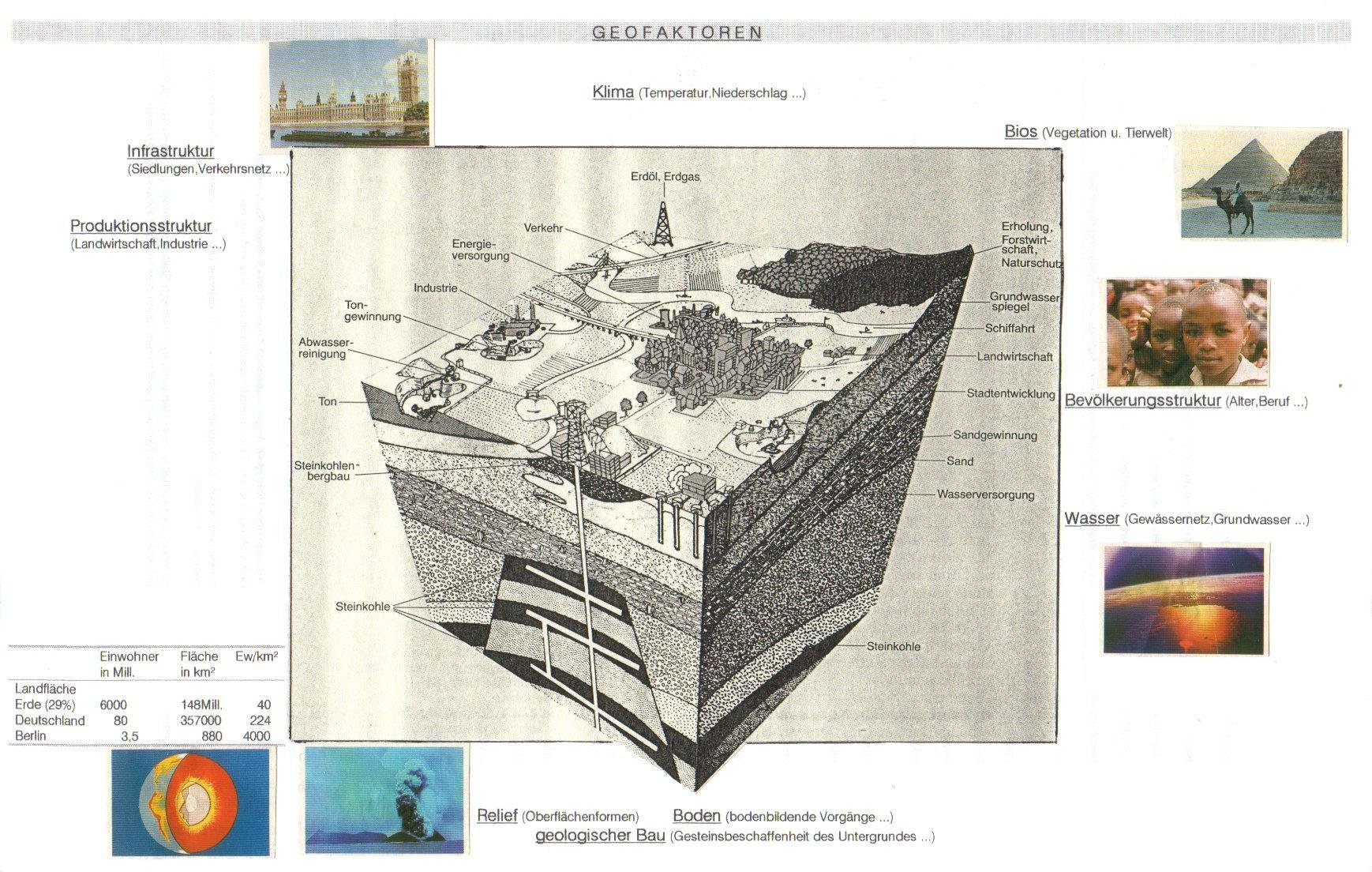

Geographie

& Geschichte [2] [3]

Archiv

historische

Karten ![]() Zeittafel [2] [3]

[4]

Zeittafel [2] [3]

[4]

Die Einteilung in

Gut und Böse in einem Boot bei schwerer See führt zum Untergang.

[Streit-/ Konfliktlösungen] UKR

[1]

[1a] [2

-

2] [2a]

[3

- 3] ![]() [2]

Feb.

2024 Feb.

2025

[2]

Feb.

2024 Feb.

2025

Karten

Vergleich

NATO & Russland NATO-Generalsekretär

Rutte: „Wir müssen

uns auf Krieg vorbereiten." Klartext

von R. D. Precht

UN-Generalsekretär:

„Die Welt steht am Abgrund." Hiroshima Frieden

Vertrauen

Vertrauen

Albert

Einstein: „Ich bin

nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird,

aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen.“

Telepolis Intuition Kontext Politiker, Parteien, Wahlen Analyse [2] [3]

![]() Fakten [2] [3] BR investigativ

2

[3]

Karten

Fakten [2] [3] BR investigativ

2

[3]

Karten

![]() Dynamic

World historisch

[2] [3] [4] [5] Stadtpläne

Bln. DDR

Dynamic

World historisch

[2] [3] [4] [5] Stadtpläne

Bln. DDR

Statistik NATO-Russland-Vergleich Migration Welt-Bev. OECD mehr Stat. Bundesamt [2] [3] [4] [5] Kartografik

I see trees of green, red roses too

I see them bloom for me and you

And I think to myself what a wonderful world.

I see skies of blue and clouds of white

The bright blessed day, the dark sacred night

And I think to myself what a wonderful world.

The colors of the rainbow so pretty in the sky

Are also on the faces of people going by

I see friends shaking hands saying how do you do

They're really saying I love you.

I hear babies crying, I watch them grow

They'll learn much more than I'll never know

And I think to myself what a wonderful world

Yes I think to myself what a wonderful world.

f.f.f.-Jugend [2] vereint euch mit s.f.p.f.-altersübergreifend [2] global und heute für

eine ökologisch wirksame Reduzierung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid [durch Stoppen von ungefilterter industrieller Holz-/ Kohle-/ Erdöl-/ Erdgasverbrennung, Ausbau einer regenerativ-dezentralen Energieerzeugung

und umweltverträglichen Mobilität, ökologischen Stadtumbau ...] sowie das 25-mal treibhauswirksamere Methan [durch Einstellung der Massentierhaltung und gesündere Essgewohnheiten mit weniger Fleisch & Wurst ...],

eine Reinhaltung der Meere [durch Stoppen der Einträge von ungeklärten Abwässern & (Plastik-)Müll] und ein Verhindern der industriemäßigen Überfischung mit dem Ziel, das pflanzliche wie tierische Leben im Meer zu bewahren bzw. wiederzubeleben,

den Schutz der Böden, des Grundwassers, der Gewässer und damit der Pflanzen- und Tierwelt [durch Umwandlung der chemisierten land- u. forstwirtschaftlichen Massenproduktion mit Profit-Hybriden zu einer ökologischen Land- u. Forstwirtschaft, in der Sorten- u. Artenvielfalt, eine regional-saisonale Versorgung mit geschmackvollen Produkten, Landschaftspflege ... im Vordergrund stehen] und

den Umbau der Konsum-Wegwerf-Gesellschaft des ständigen Wachstums hin zu einer

nachhaltigen Gesellschaft ohne Hochrüstung, die die global-ökologischen Herausforderungen vor Unternehmensinteressen sowie vor weltanschauliche, staatliche und persönliche Egoismen stellt.

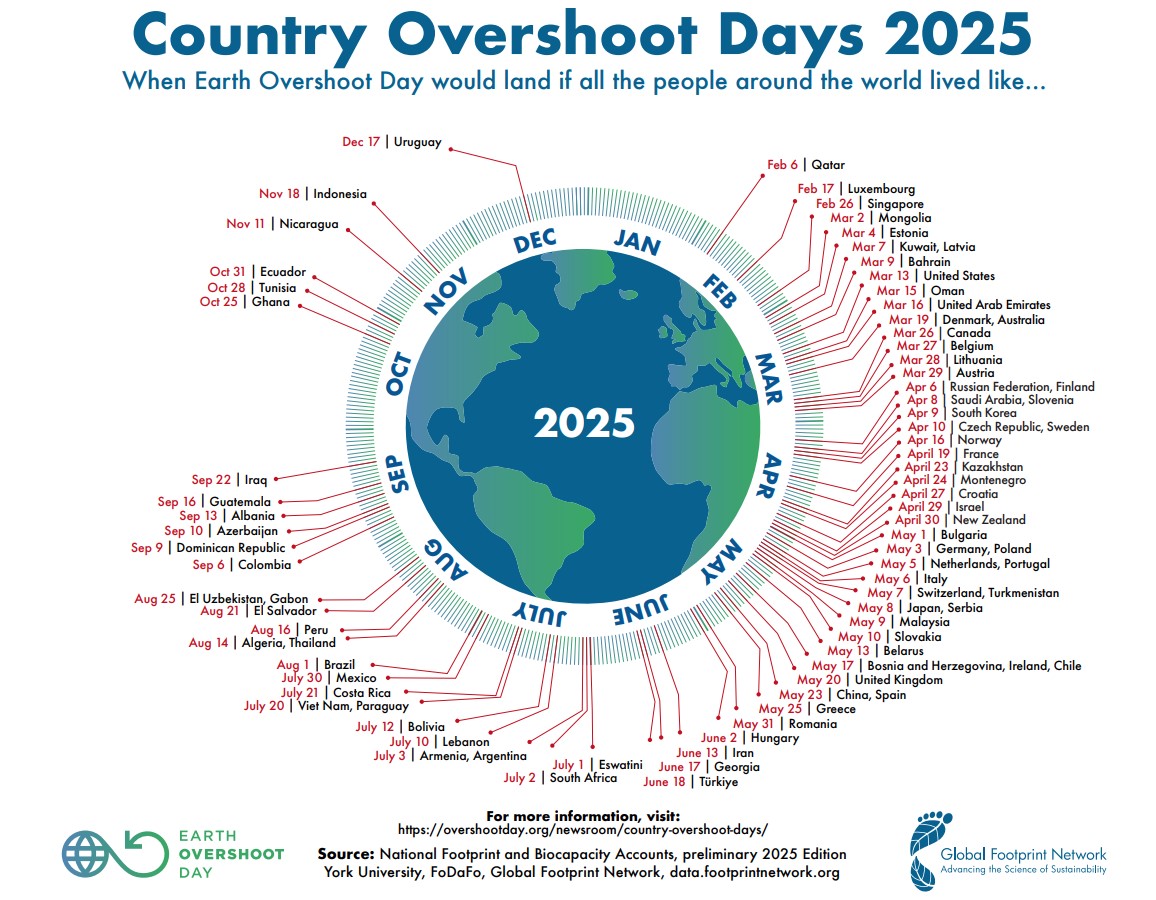

![]() CO2-Emissions

Map Klimaveränderungen

Dein

ökologischer Fußabdruck?

CO2-Emissions

Map Klimaveränderungen

Dein

ökologischer Fußabdruck?

![]() Landschaften

im Wandel Endlagersuche für radioaktive Abfälle

Landschaften

im Wandel Endlagersuche für radioaktive Abfälle

Nahrungsmittelversorgung - Boden - (Grund)Wasser - Luft / Klima - Biodiversität - Nachhaltigkeit / ökologisches Gleichgewicht - gesellschaftliche Verantwortung

Vier

Konzerne dominieren künftig weltweit das Geschäft mit Saatgut,

Dünger und Pflanzenschutzmitteln in der Agrochemiebranche

– allen voran die deutsche Bayer-Monsanto AG

... aus verschiedenen Quellen 06/2020

Der Bayer-Konzern

hat Monsanto für rund 56 Milliarden Euro übernommen. Umweltschützer

machen gentechnisch verändertes Saatgut und aggressives Unkrautvernichtungsmittel

für zahlreiche Umweltschäden verantwortlich. Das Pflanzenschutzmittel

Glyphosat von Monsanto steht im Verdacht, krebserregend zu sein.

Diesen Vorwürfen hat Bayer stets widersprochen und darauf verwiesen,

dass Zulassungsbehörden weltweit das Herbizid bei sachgemäßer

Anwendung als sicher bewerteten. In den USA wurde Bayer bereits in mehreren

Fällen zu hohen Schadenersatzzahlungen verurteilt.

Saatgut: Die Vielfalt der Pflanzen ist in Gefahr! In den Gärten

gedeihen nur noch CMS-Hybride und andere Mutationen. Zwar ist das Wachstum

intensiver und die Blüten sind schöner, aber hat hier schon

jemand eine Biene entdeckt?

Im Gemüse- und Getreideanbau: So genannte F1- und CMS-Hybride

liefern hohe Ernten bei gleichbleibender Qualität. Wenige Sorten

wachsen auf immer größeren Feldern, die nicht nur Nahrung

sondern auch nachwachsende Rohstoffe bieten sollen. In Deutschland und

Europa haben Hybridsorten (hybride, von lat. hybrida = Mischling) bei

vielen Obst- und Gemüsearten einen Marktanteil von über neunzig

Prozent. Zum Beispiel bei Mais, Zuckerrüben, Tomaten, Zwiebeln

und verschiedenen Kohlsorten. CMS-Hybride finden wir sogar

im Bioladen, ohne dass sie speziell gekennzeichnet sind. Das CMS

steht für „cytoplasmatische männliche Sterilität“,

eine genetisch veränderte Eigenschaft, die verhindert, dass Pollen

gebildet werden können. Die Nachkommen dieser Kreuzungen sind besonders

ertragreich, aber nur in der ersten Generation und als Saatgut unbrauchbar.

Das bedeutet: Saatgut muss jedes Jahr beim Züchter neu gekauft

werden.

Naturnah gärtnern wird zur echten Herausforderung, denn es gibt

kaum noch natürliches Saatgut: Samenfestes Saatgut, das

sich selbst vermehren kann. Die großen Player der Agrarindustrie

bestimmen den Markt für Saatgut, Pestizide, Düngemittel und

Futtermittel. Eine unvorstellbare Machtkonzentration, denen das Interesse,

seine Pflanzen durch herkömmliche Züchtung wiederstandsfähiger

zu machen, völlig fremd ist. Das dauert, kostet Zeit und Geld.

Nur die Gentechnik und hoher Pestizideinsatz bringen schnell hohe Gewinne.

In den vergangenen hundert Jahren haben wir bereits weltweit etwa 75

Prozent der landwirtschaftlich genutzten Vielfalt verloren. Ein freier

Austausch von Samen und Setzlingen zwischen Bauern, Saatgutinitiativen

und Gärtnern ist nicht erwünscht. Auch das Europäisches

Patentamt gerät völlig außer Kontrolle: Obwohl das Europäische

Parlament und der Deutsche Bundestag dagegen intervenierten und das

Europäische Patentabkommen Patente auf Pflanzensorten grundsätzlich

ausschließt, erteilt es weiterhin Patente auf Pflanzen. Auch solche,

die das Ergebnis herkömmlicher Züchtung sind. Bayer-Monsanto

gehören z.B. Melonen, geköpfter Brokkoli. Zuletzt wurde eine

Chili-Sorte von Syngenta patentiert.

Es gibt

jedoch große regionale Unterschiede. Während die Landwirtschaft

in den Industrieländern hauptsächlich mit kommerziellem Saatgut

versorgt wird, ist sie in Entwicklungsländern – noch! - von

bäuerlichem Nachbau und Austausch geprägt. In Indien liegt

der Anteil von kommerziellem Saatgut in der Landwirtschaft bisher nur

bei 30%, in Afrika aktuell unter 10%. Traditionelle Höfe funktionierten

als nahezu geschlossene Systeme. Von der Ernte wurde ein Teil zurückbehalten,

um erneut ausgesät zu werden, in einem ewigen Kreislauf. Heute

ist das in den meisten Teilen der Erde anders.

Im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft zu Beginn der 1950er

und verstärkt in den 1960er und 1970er Jahren wurden die Arbeitsabläufe

zunehmend mechanisiert und rationalisiert. Die sogenannte „Grüne

Revolution“ wurde in vielen Regionen der Welt durchgesetzt

mit dem Ziel, die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen. Das hat

dazu geführt, dass sich die Höfe beständig vergrößerten

und spezialisierten, der Landbau intensiviert wurde und sich die Massentierhaltung

durchsetzte. In der heutigen hochtechnologisierten Landwirtschaft bestehen

eigene Märkte für Tierzucht, Saatgut, Futtermittel, Düngemittel

und Pestizide. Die

Bauern sind zu Gliedern in langen Lieferketten geworden. Mit der

Entstehung landwirschaftlicher Großbetriebe verschwanden nach

und nach mittelständische Zuchtbetriebe, transnationale Unternehmen

wie Monsanto und Co konnten sich u.a. durch gezielte Firmenfusionen

und –aufkäufe herausbilden. Dieses Vorgehen drängt einerseits

Konkurrenten vom Markt, andererseits kann so Einfluss auf das Saatenangebot

und die Preise genommen werden. Die meisten der weltweit agierenden

Saatguthersteller gehören gleichzeitig auch zu den größten

Pestizidherstellern, allen voran Monsanto. Beides soll maximale Gewinne

einbringen.

Mit ihrem oft gentechnisch verändertem Hochleistungssaatgut versprechen

die Agrargroßkonzerne maximale Erträge und gegen Schädlinge

äußerst robuste Pflanzen bei einer auf Maschinen optimierten

Handhabbarkeit. Um die Erträge aus dem Saatgut weiter zu steigern

und ihre Gewinne zu maximieren sorgt zudem deren Hybridsaatgut.

Schon immer haben Bauern einen Teil ihrer Ernte zurückbehalten

und daraus ihr eigenes Saatgut selektiert, vermehrt und mit ihren Nachbarn

getauscht. In vielen Ländern spielt diese traditionelle Produktion

von Saat- und Pflanzgut auch heute noch eine große Rolle. Doch

kann jeder Landwirt das einmal erworbene Saatgut weiterzüchten,

gehen den Zuchtbetrieben viele potentielle Käufer durch die Lappen.

Ein wirtschaftlich genialer Schachzug der Saatgut-Großkonzerne

ist im Vergleich dazu das Hybridsaatgut. Das Hybridzüchtungen

sind so verändert, dass die erste Ernte bei optimaler Versorgung

mit Wasser, Dünger und Pestiziden einen 15-30% höherer Ertrag

abwirft, die nächste Generation des Saatguts aber wieder in eine

Vielzahl unterschiedlicher Pflanzenformen aufgeht. Ein Nachbau ist mit

modernen Hybriden meist nicht möglich, was einem „eingebauten“

Sortenschutz gleichkommt. Um die Erträge auf hohem Niveau zu

halten sind die Bauern gezwungen, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen.

Das Hybrid-Saatgut wird damit beworben, höhere Erträge einzubringen,

resistenter gegenüber Schädlingen und Krankheiten und technisch

leichter handhabbar zu sein. Kritiker setzen dem entgegen, dass dies

auch mit samenfesten Sorten erreichbar ist und verweisen auf Qualitätsprobleme,

zu hohe Preise, eine zunehmend eingeschränkte Sortenvielfalt und

die vermehrte Abhängigkeit von großen Saatgutkonzernen bei

Hybriden.

Die wettbewerbshemmende Wirkung kann zu einer massiven Zunahme der Saatgutpreise

führen. So sind beispielsweise die Preise für Baumwollsaatgut

seit der Einführung von gentechnisch veränderter Baumwolle

in den USA um das drei- bis vierfache angestiegen und auch in den Entwicklungsländern

ist es zu einer substanziellen Preiserhöhung gekommen. Die Mischung

aus Marktmacht, Hybridsaatgut und einer rigorosen Patentierung von Saatgut

hat gerade in den Ländern des Südens fatale Folgen. Die indische

Aktivistin Vandana Shiva engagiert sich schon viele Jahre gegen Monsantos

Monopolstellung in Indien. Der Großkonzern kontrolliert dort fast

die gesamte Baumwollproduktion, indem er andere Saatgutlieferanten aufgekauft

hat bzw. massiv unter Druck setzt. Damit haben die dortigen Bauern keine

Alternative zu Monsantos Gen-Pflanzen. Doch für viele Bauern ist

das Saatgut zu teuer und die Gewinne liegen unter den Erwartungen. Dazu

kommt, dass die Baumwollpflanzen oft von neuartigen Krankheiten befallen

werden. Im Gegensatz zu den traditionellen Sorten, die auf die Wetter-

und Bodenbedingungen der jeweiligen Region abgestimmt sind, sind diese

Sorten Schädlingen und den spezifischen Wetterbedingungen nicht

gewachsen. Weitere teure, gesundheits- und umweltschädliche Düngemitteln

und Pestizide müssen eingesetzt werden, um die Pflanzen zu schützen.

Das teure Monsanto-Saatgut hat bereits Hunderte indische Bauern in den

Ruin und sogar in den Selbstmord getrieben.

Seit einigen

Jahren drängen die Saatgutkonzerne verstärkt auf die Märkte

von Schwellen- und Entwicklungländern, in denen kommerzielles

Saatgut bisher einen geringen Teil ausmachte. Dabei machen sie sich

auch die Hoffnung zunutze, dass durch Züchtungen und Genmanipulation

Wunderlösungen für globale Probleme, wie z.B. den Klimawandel,

gefunden werden können. Doch die Zahlen vermitteln ein anderes

Bild: Nach Berechnungen der Welternährungsorganisation (FAO) sind

rund die Hälfte der 868 Millionen hungerleidenden Menschen weltweit

ressourcenarme Bauern, die nur mäßig fruchtbares Land bewirtschaften.

Dem gegenüber steht die Tatsache, dass die Saatgutkonzerne nur

1% ihrer für Forschung und Entwicklung budgetierten Mittel in Saatgut

investieren, das für Entwicklungsländer geeignet wäre.

Gleichzeitig begrenzen sie die allen offen stehende Vielfalt, indem

sie sich Patente auf Gene für Stresstoleranz und Trockenheitsresistenz

sichern und neue Allianzen mit Unternehmen in der synthetischen Biologie

gründen. Der Berichterstatter für das Recht auf Nahrung der

Vereinten Nationen, Olivier De Schutter warnt in seinem Bericht „Seed

policy and the right to food“: „Die Oligopole einiger Anbieter

können dazu führen, dass armen Landwirten der Zugang zu Saatgut,

einem für sie lebenswichtigen Produktionsmittel, verwehrt wird.

Und sie kann dazu führen, dass die Lebensmittelpreise steigen,

wodurch die Lebensmittel für die Ärmsten noch weniger verfügbar

werden.“ Um Armut und Hunger in den Ländern des Südens

zu bekämpfen ist es wichtig, dass Kleinbauern in den Ländern

des Südens der freie Zugang zu Saatgut erhalten bleibt. Über

informelle und lokale Strukturen kann es dann verkauft, getauscht und

entsprechend der klimatischen, ökologischen und kulturellen Bedürfnisse

weiterentwickelt werden.

Weltweit verstärkt die Konzentration auf dem Saatgutmarkt und die

damit verbundene Selektion des Saatguts auf wenige Hochleistungssorten

den Verlust der Vielfalt an Kulturpflanzen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts

sind laut Schätzungen der Welternährungsorganisation (FAO)

etwa 75 Prozent der Kulturpflanzenvielfalt verloren gegangen.

Gab es beispielsweise in Indien vor der »Grünen Revolution«

ca. 50.000 Reissorten, waren es 20 Jahre später auf dem größten

Teil des Kontinents schätzungsweise nur noch 40 Sorten. Die vielen

neuen Hybridsorten können in punkto genetischer Varietät nicht

mithalten, da sie sich viel zu ähnlich sind. Doch warum ist es

so wichtig, eine Vielfalt auch bei Kulturpflanzen zu bewahren? Das hat

vor allem damit zu tun, dass erst eine große genetische Bandbreite

an Eigenschaften es ermöglicht, dass sich unsere Landwirtschaft

spontan und durch gezielte Züchtungen an veränderte Umweltbedingungen

– Stichwort Klimawandel, neue Krankheiten oder Schädlinge

– anpassen kann. Verändern sich die Anbaubedingungen, können

Eigenschaften alter Sorten wieder interessant und wünschenswert

werden. Dazu ein Beispiel: In den 1970er Jahren wurden in Indien große

Teile der Reisernte durch einen Virus vernichtet. Doch unter 6273 untersuchten

Reissorten wurde eine Resistenz gefunden. Durch deren Einkreuzung konnte

die Verbreitung des Virus eingedämmt werden. Und auch die ästhethischen

Vorstellungen ändern sich: gewann vor wenigen Jahren noch der giftgrüne

Apfel das Rennen um die meisten Käufer, ist es heute wohl eher

der „natürliche“ Typ. Sogar moderne Züchtungsmethoden

(inkl. Gentechnik) müssen für neue Entwicklungen nach wie

vor auf in der Natur vorhandenes Genmaterial zurückgreifen. Dieser

Erkenntnisse und Erfahrungen zum Trotz begünstigt der aktuelle

rechtliche Rahmen der EU industrielles Saatgut – und mit ihm eine

Form der Landwirtschaft, mit der auch laut dem Weltagrarbericht die

Probleme der Zukunft nicht gelöst werden können.

EU-Richtlinien - Welches Saatgut Landwirte verwenden können,

d.h. wer die Rechte an Pflanzensorten besitzt, regeln das Sorten- und

Patentrecht. Da es in der EU einen gemeinsamen Markt gibt, wird dies

auf EU-Ebene geregelt. Wichtigstes Grundprinzipien der Richtlinien ist

es, dass nur Sorten gehandelt werden dürfen, die von einer nationalen

Behörde zugelassen sind. Mit der Zulassung soll gewährt sein,

dass nur hochwertiges Saatgut auf den Markt erhältlich ist. Welche

Kriterien Saatgut erfüllen muss, regelt das Saatgutverkehrsrecht.

Eine Sorte wird zugelassen, wenn sie unterscheidbar, homogen und stabil

ist. Damit zielen die Kriterien der Zulassung in erster Linie auf Hochleistungssorten

ab. Viele lokal angepasste, seltene und alte Sorten von Gemüse,

Obst und Getreide, die auf genetischer Vielfalt beruhen, können

diese Kriterien nicht erfüllen, da sie nicht einheitlich genug

sind. Zudem fehlen kleineren Betrieben und Gärtnereien oft die

nötigen Mittel, um kostspielige Testverfahren zu finanzieren. Züchter

können für ihre neuen Sorten zusätzlich noch einen privatrechtlichen

Schutz in Form eines „Sortenschutzes“ oder von Patenten beantragen.

Diese ähneln dem Urheberrecht auf Bücher und Musik: Erteilt

das Sorten bzw. das Patentamt diesen Schutz, können Züchter

über die Verwendung der von ihnen gezüchteten Sorten bestimmen.

Allen voran Monsanto schöpft das Patentrecht aus, um Mitstreiter

vom Markt zu drängen und Landwirte zum Kauf von konzerneigenem

Saatgut zu nötigen. Mehr dazu in dem Artikel Biopiraterie - Die

Plünderung von Natur und Wissen. Einzige Ausnahme bildete bisher

altes, bäuerliches Saatgut. Es darf von Privatpersonen und Initiativen

weitergegeben und getauscht werden. Doch im Mai 2013 stand eine Neuregelung

des Saatgutverkehrsrechts an. Die Richtlinien der EU-Agrarpolitik sind

darauf ausgelegt, die Produktivität abzusichern und kommen den

Bedürfnissen professioneller Saatgut-Anwender und –züchter

entgegen. Das Nachsehen haben nicht nur künftige Generationen,

sondern auch heutige Verbraucher und Gärtner. Denn was in die Supermärkte

gelangt, ist für den kommerziellen Anbau gezüchtet: ertragreich,

gleichzeitig erntereif, einheitlich, transport- und lagerfähig.

Der Geschmack bleibt dabei oft auf der Strecke.

Dass einige wenige Saatgutunternehmen den Saatgutmarkt dominieren und

damit die Grundlage unserer Lebensmittelproduktion in den Händen

halten gibt Grund zu Besorgnis. Aktuell fördert weder der rechtliche

Rahmen noch der Markt eine Vielfalt bei den Nutzpflanzen. Doch so ganz

verloren sind die seltenen, lokalen und alten Sorten noch nicht. Verschiedene

Initiativen und Vereine kümmern sich um den Erhalt der Vielfalt.

Fazit

Modernes,

standardisiertes Saatgut wird wie Gold gehandelt, und das Milliardengeschäft

liegt in den Händen weniger internationaler Agrarkonzerne. Sie

produzieren in Billiglohnländern - unter miserablen Bedingungen,

oft illegal mit Kinderarbeit und Frauenausbeutung. Schönheit und

lange Haltbarkeit der genmanipulierten Obst- und Gemüsesorten gehen

auf Kosten des Geschmacks und der Nährstoffe. Alte Sorten sterben

aus, auf Kosten der Biodiversität. Doch weder Landwirte noch Verbraucher

scheinen eine Wahl zu haben.

Nicht jeder technische Fortschritt bedeutet auch einen Fortschritt für

die Gesellschaft. Wenn die Verbraucher eine große Vielfalt und

möglichst wenig Gifte auf ihren Äckern wollen, müssen

sie dies auch bei der Politik einfordern und selbst auch aktiv werden.

![]() Lebensmittel

vom Erzeuger [2]

Gemüse

& Obst

Fleisch

& Wurst [2]

Lebensmittel

vom Erzeuger [2]

Gemüse

& Obst

Fleisch

& Wurst [2]

![]()

Sie sind vor ein paar Minuten geschlüpft! Sie sehen das Licht,

die Sonne, den Sand, das Meer zum ersten Mal, aber woher wissen sie,

dass sie zum Meer laufen müssen, um zu leben? Wer hat dir das beigebracht?

Es sind

in erster Linie die großen Konzerne, die Umweltprobleme und Klimawandel

verursachen durch eine schädliche Produktion, unsinnige Transportwege

und übermäßigen Ressourcenverbrauch. Wie kann es sein,

dass Produkte auf den Markt kommen, die nach Ablauf der Garantiefrist

aufgrund eingebauter "Fehler" kaputt gehen, nur weil das den

Umsatz steigert. Die Bundesregierung verhindert strengere Klimaschutz-Normen

und lässt sich das mit Großspenden der Konzerne bezahlen.

Wir brauchen eine ökologische Politik, die gleichzeitig sozial

ist, anstatt die Profite der Klimasünder zu schützen während

Natur und Menschen dafür zahlen.

Die Arbeit im Anthropozän Essay von Mathias Greffrath Soziologe, Schriftsteller und Journalist 01/2016

Eine knappe Weltgeschichte der Arbeit in praktischer Absicht

Homo sapiens ist der Primat, der Werkzeuge herstellen kann, vom Faustkeil und Pflug über Windmühle und Dampfmaschine bis zu den Computersystemen, die die geistige Arbeit automatisiert und die Fantasieproduktion standardisiert haben. Und wie es scheint, ist der neuerliche Automatisierungsschub erst am Anfang.

Einstweilen produziert der kapitalgetriebene Automatismus noch Überfluss, aber auch immer mehr Menschen ohne Arbeit und Einkommen. Im Norden werden sie durchgefüttert, aus ausgebluteten Südregionen hat die große Elendswanderung begonnen. Eine immer kleinere Minderheit besitzt und gestaltet die politischen, administrativen und technischen Apparate.

Homo sapiens scheint am Ende seiner Laufbahn, gefangen in den stählernen Netzen eines techno-ökonomischen Prozesses. Steuert der auf den ökologischen Kollaps hin? Bei den Elenden, den Ausgegrenzten, den Nutznießern, aber auch bei den Theoretikern wachsen Ratlosigkeit und Fatalismus. Und die Gewaltbereitschaft wächst, die der Elenden und die derjenigen, die ihren Wohlstand bedroht fühlen. Etwas in uns wehrt sich gegen die Alternativlosigkeit – aber worauf, auf welche Arbeit kann dieses Gefühl noch setzen.

„Hören Sie auf, vom Holozän zu sprechen...“ So begann Paul Crutzens zorniger Zwischenruf auf einer Geologenkonferenz vor 15 Jahren. Paul Crutzen, das ist der Atmosphärenchemiker, der das Ozonloch entdeckte und dafür den Nobelpreis erhielt. Und Holozän, so heißt die Epoche der Erdgeschichte, die vor 10.000 Jahren begann, am Ende der letzten großen Eiszeit.

„Hören Sie auf, vom Holozän zu sprechen, wir leben doch schon längst im Anthropozän.“ Anthropozän – das heißt: Zeitalter des Menschen, und Paul Crutzens Zwischenruf ist alles andere als beruhigend. Er resümiert, was wir spätestens seit einem halben Jahrhundert wissen: Die irdische Natur als Ganze ist zum Produkt der Menschen geworden. Und das markiert einen Bruch mit der Menschheitsgeschichte, über die wir Aufzeichnungen und Überlieferungen besitzen. Die begann im frühen Holozän. Zum Beispiel mit der Geschichte von Noah und seiner Arche. Denn die hat, wie alle Legenden einen realen Hintergrund – die Überschwemmung des Schwarzen Meeres vor 12.000 Jahren, während der letzten dramatischen Erderwärmung. Innerhalb von nur 40 Jahren stieg damals die Durchschnittstemperatur auf der Nordhalbkugel um sechs Grad Celsius. Das arktische Eis begann zu schmelzen, der Meeresspiegel stieg um Dutzende von Metern, trennte die Britischen Inseln vom Festland. In der Levante, dem fruchtbaren Halbmond, der sich von Griechenland bis in die Mündungsgebiete von Euphrat und Tigris zog, in China und Mittelamerika, erlaubte das Klima den Horden der Jäger und Sammler, sesshaft zu werden, Pflanzen anzubauen, Tiere zu zähmen, Vorräte zu bilden. In dieser „neolithischen Revolution“ entstanden die ersten Maschinen, der Pflug, der Webstuhl, die Töpferscheibe. Mit der Sesshaftigkeit das Eigentum an Grund und Boden, mit der Vorratshaltung die befestigten Städte. Die Arbeitsteilung differenzierte sich aus, und damit begann die dauerhafte, in Institutionen gefestigte Herrschaft von Menschen über Menschen, ob Sklaverei, feudale Hörigkeit oder Schuldknechtschaft. Aber jahrtausendelang noch beruhte die Produktivität der Arbeit im wesentlichen auf Naturkräften: auf der Muskelkraft der Menschen und Tiere, auf der Energie von Sonne, Wind und Wasser. Das Anthropozän beginnt, so definiert es Paul Crutzen, mit der Industriellen Revolution in Europa. Und paradoxerweise war es nicht der Erfindungsreichtum von Ingenieuren und Handwerkern allein, der die Produktivität explodieren ließ, sondern wiederum eine Naturkraft: die fossile Energie der Kohle, die Dampfmaschinen und Lokomotiven antrieb und den Wirkungsgrad der mechanischen Maschinen ins bis dahin Undenkbare erhöhte.

Ohne diese

industrielle Revolution wären die Forderungen der Unterschichtsrebellionen,

der Humanisten, der Aufklärung für immer im Himmel der Ideen

geblieben: die Erklärung der „gleichen, unveräußerlichen

Rechte: Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“ ebenso

wie die Apotheose der Arbeit in der bürgerlichen Ideologie. Zwischen

den Fortschrittsreden der Ideologen und der schmutzigen Praxis in den

Fabriken der ersten Industrieperiode klaffte noch lange ein Abgrund.

Der Reichtum der Nationen beruht auf der Arbeitsteilung, so konnte man

es bei Adam Smith lesen. Aber im Kleingedruckten der gesellschaftlichen

Wirklichkeit stand als Fußnote: Das Eigentum ist geschützt.

Ein einklagbares Recht auf Arbeit – die Parole der frühen

Arbeiterbewegung – kennen die westlichen kapitalistischen Nationen

bis heute nicht. Dennoch: Auch wenn Millionen von Männern, Frauen

und Kindern in den Bergwerken und Fabriken des frühen 19. Jahrhunderts

vertiert und verschlissen wurden, auch die entstehende Arbeiterbewegung

setzte auf den Kapitalismus. Eine Gesellschaft der Freien und Gleichen,

eine wirkliche Demokratie werde es nur „in einer schon vorhandnen

Welt des Reichtums und der Bildung“ geben können, so schrieb

es der junge Karl Marx, und weiter: „Die Entwicklung der Produktivkräfte

[ist] auch deswegen eine absolut notwendige praktische Voraussetzung,

weil ohne sie nur der Mangel verallgemeinert, also mit der Notdurft

auch der Streit um das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte

Scheiße sich herstellen müßte“. In der Vorhölle

der großen Industrie werde der Wohlstand erzeugt, auf dessen Grundlage

die Unterdrückung und die Ungleichheit schwinden, die Bürgerrechte

wirklich werden könnten. „An der Arbeit, die in unsichtbarer

Verkettung alle leisten, sind alle berechtigt.“ So postulierte

es nicht Dr. Marx aus London, sondern der AEG-Gründer und Gegner

des Erbrechts, Walter Rathenau aus Berlin. Und weiter: „Wirtschaft

ist nicht Privatsache“. Denn warum ist eine Nation reich geworden?

Da kommt viel zusammen: Weil ein Fürst mit den Steuern, die er

den Bauern abgepresst hat, eine Akademie der Wissenschaften und Manufakturen

gegründet hat; weil Bürger die Gewerbefreiheit erkämpften;

weil Migranten härter arbeiten als andere; weil es eine Religion

gab, die Fleiß als gottgefällig ansah; kurz: Die ganze Geschichte

einer Gesellschaft produziert mit. Und so verbreitet auch die modische

Staatsverdrossenheit der heutigen Gründer und Investoren sein mag:

Die grundlegenden Voraussetzungen, die Basisinvestitionen für den

technischen Fortschritt – Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen,

Verkehrssysteme, Rechtssicherheit – sie wurden immer von Staaten

geschaffen, von den Bewässerungsanlagen Assyriens bis hin zu Steve

Jobs oder Mark Zuckerbergs Imperien.

Seit den 70er-Jahren sanken die Wachstumsraten in den früh industrialisierten Ländern kontinuierlich

Wirtschaft ist also keine Privatsache, aber Wirtschaftsdemokratie bleibt eine schöne Formel, die es heute gerade noch in die programmatischen Schriften linker Parteien schafft. Das Arbeitsrecht, existenzsichernde Löhne, soziale Sicherheiten wären nicht denkbar gewesen ohne die Organisationskraft der Arbeiterbewegung. Der Sozialstaat, den die Sozialdemokratie nach den Katastrophen der Weltwirtschaftskrise und des Weltkriegs gegen den Verzicht auf Wirtschaftsdemokratie eintauschte, beendete – und ich spreche hier nur von West-Europa –, zwar den alten Klassenkampf. Aber das rasante Wachstum der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg – das Wirtschaftswunder – bescherte allen immer mehr, wenn auch den einen viel mehr, den anderen weniger. Diese Ausweitung der Konsumzone ließ die Kritik am Kapitalismus ebenso verstummen wie die Forderungen nach gesellschaftlicher Lenkung des technischen Fortschritts. Die Kapitalistische Welt schien erfolgreich und alternativlos: ein Reich des Wohlstands und der Freiheiten, wenn auch nicht der Gleichheit. Die Sache hatte nur drei Haken, und die bekommen wir seit ein paar Jahrzehnten zu spüren. Seit den 70er-Jahren sanken die Wachstumsraten in den früh industrialisierten Ländern kontinuierlich, und die Arbeitslosigkeit wurde chronisch. Steuersenkungen, Deregulierungen und Privatisierungen stabilisierten die Profite; Renten und Sozialleistungen wurden reduziert; von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wuchs die private und staatliche Verschuldung, die den Weltwirtschaftskrisen der letzten Jahre zu Grunde lag. Der zweite Haken ist die Globalisierung: Die Wohlstandsmaschine Kapitalismus hat sich von ihrem Territorium, dem Nationalstaat, emanzipiert. Über die politische Weltkarte von Nationen haben sich die Netze einer Art Turbofeudalismus gelegt. Es ist ein Feudalismus, dessen Herren nicht greifbar sind. Ihre Herzogtümer haben keine Grenzen, ihr Reichtum wird an 1.000 Orten hergestellt, auf der Erde verstreut wie die Besitztitel an ihrem Profit. Und ihre Landnahmen werden von den Finanzplätzen und Börsen gesteuert: Billionen frei flottierenden Geldes – der Profit vergangener Arbeit – drängen auf immer höhere Verzinsung und drücken so auf die Arbeitsgesellschaften der Welt. In den neuen Industrierevieren der ehemaligen Kolonien herrschen Arbeitsbedingungen wie im Frühkapitalismus; in den alten Metropolen wird die Arbeit bis zur Unerträglichkeit verdichtet. Die Barrieren der Ungleichheit liegen zunehmend nicht mehr zwischen armen und reichen Ländern, sondern zwischen den Zonen, in denen Kapital investiert wird, und dem sozialen Brachland, das sie umgibt. Und noch weiter draußen liegt das wüste Land, die neuen weißen Flecken, die die Weltkarte sprenkeln: die geplünderten Südregionen, die ökonomisch uninteressanten Gebiete, die Slums der Mega-Metropolen, in denen das Heer der Elenden wächst. Der dritte Haken, das ist die Wachstumsfalle. Die Produktivitätsexplosion von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wäre nicht möglich gewesen ohne die Ausbeutung der fossilen Wälder, die in Jahrmillionen Erdgeschichte wuchsen und deren Verbrennung nun die Ökosysteme der Welt in die Klimakatastrophe treibt. Seit dies nicht mehr zu leugnen ist, sind große technische Fortschritte gemacht worden, aber alle Minderungen des Energieverbrauchs durch technische Innovation und erneuerbare Energien werden durch das global anhaltende Wachstum von Produktion und Konsum aufgefressen.

Die sozialen Folgen des ungleichen Handels

Gegen eine Beschränkung dieses Wachstums aber stehen seine beiden mächtigen Treiber: der Wachstumszwang des Kapitals – und die ungleiche Verteilung von Wohlstand und Lebenschancen. Nicht nur in den Wohlstandssregionen, sondern schärfer noch in den Schwellenländern und den armen Regionen der Welt. Mit gewissem historischen Recht blockieren diese, wenn die Klimaretter des Nordens ihnen nun zur Rettung der Atmosphäre egalitäre CO2-Reduktionsziele aufzwingen wollen. Und schließlich haben wir im vergangenen Jahr einen ersten Vorgeschmack von dem erlebt, was auf uns zukommt, wenn sich Millionen von Menschen aus den elenden Weltregionen auf den Weg machen. Sie folgen den Versprechen der Globalisierung und den medialen Bildern einer globalisierten Konsumkultur, sie fliehen vor den Klimaschäden, vor den sozialen Folgen des ungleichen Handels, vor dem Landhunger des Nordens. Sie flüchten vor Kriegen, an deren Ausbruch und Verschärfung nicht nur vormoderne Stammesmentalitäten und Religionen mitwirken, sondern ebenso das Erbe des Imperialismus und der Ölhunger der westlichen Welt. Das Anthropozän – es könnte ein dunkles Zeitalter werden, und „Zeitalter der Menschheit“ ein schlimmer Euphemismus und eine Abstraktion. Denn das ist der Grundwiderspruch der Epoche, in der wir leben: Wir haben jede Menge Probleme, die das Leben aller Menschen betreffen, aber die Menschheit ist kein handlungsfähiges Subjekt. „Wer Menschheit sagt, will betrügen“, so formulierte es der konservative Staatsrechtler Carl Schmitt. Und er fügte hinzu: In Wirklichkeit gehe es um die Frage, „welchen Menschen die furchtbare Macht, die mit einer erdumfassenden wirtschaftlichen und technischen Zentralisation verbunden ist, zufallen wird.“ Viel spräche also dafür, nicht Anthropozän zu sagen, sondern: Kapitalozän – wenn das Wort nicht ein noch größeres Ungetüm wäre. Denn nicht „der Mensch“ und auch nicht „die Menschen“ haben die Oberfläche der Welt, die sozialen Beziehungen und das Begehren der Menschen umgeformt. Die Arbeit von Menschen hat sie ins Werk gesetzt, aber die Kapitalmächte bestimmen bis heute die Richtung und das Tempo dieser Veränderungen. Nicht die Technik hat die Grundlagen der Zivilisationen- die Erde, die arbeitenden Menschen und die Institutionen geformt, sondern die Art ihrer Anwendung, nicht die Produktivkräfte, sondern die Produktionsweise. Und das Mantra dieser Produktionsweise heißt unendliches Wachstum. Es ist ein utopisches Mantra, denn es verwandelt die Orte, die Institutionen und die Lebenswelt der Menschen, in U-Topien, in Un-Orte: Die Nation wird vom Gefäß der Gesellschaft zum Standort globaler Konkurrenzkämpfe; das Parlament vom Ort, an dem Bürger beschließen, wie sie leben wollen, zum Notariat für die Investorenimperative; Städte, Regionen, Fabriken werden zu Transit-Räumen, belebt oder entwohnt nach der Logik des Kapitals, die Familien zum Ort, an dem „Humankapital“ aufgezogen und Kaufkraft generiert wird – einst unübertroffen formuliert vom christlichen Demokraten Friedrich Merz: Die Kinder von heute sind die Mitarbeiter von morgen und die Kunden von übermorgen. Die schönste Eigenschaft des Menschen – seine Fähigkeit zu spielen, zu musizieren, Geschichten zu erzählen oder erzählt zu bekommen – ist zum Geschäftsfeld gigantischer Kapitalien geworden, die die Arenen des Kommerzsports und die Netze der Unterhaltungsindustrie betreiben. Von den christlichen Festen ganz zu schweigen. Und wen das alles traurig macht, selbst der wird noch zum Wachstumsfaktor. Depression ist die zweithäufigste „Krankheit“ – und ein neues, lukratives Geschäftsfeld. Das Ganze ist eine „Teufelsmaschine“ – so sagte es der große bürgerliche Wissenschaftler Max Weber, eine Maschine, die erst zur Ruhe kommen werde, wenn „die letzte Tonne Erz mit der letzten Tonne fossilen Brennstoffs geschmolzen sein wird“. Und diese Teufelsmaschine hat auch die Arbeit selbst verändert, und mit ihr die Menschen. In den vergangenen zwei Jahrhunderten hat sich, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, die qualifizierte Arbeit, die an den Körpern, den Fähigkeiten, den Erfahrungen der Menschen klebte, von ihnen abgelöst. Zunächst bei der Herstellung von Dingen: Die Geschicklichkeit der Hand verschwand in den Maschinen, die Muskeln wurden von Dampfmaschine und Elektrizität ersetzt. Automaten traten an die Stelle von Auge, Tastsinn und Erfahrungswissen. Natürlich war das ein Fortschritt und eine Befreiung von Körper und Seele tötender Plackerei, aber sie hat ihren anthropologischen Preis: Der Mensch als Produzent, als eigenartiges und deshalb eigensinniges Subjekt der Tätigkeit, wird zum flexiblen, passiven Rohstoff der Großen Maschine. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Individuen und die Gesellschaften. Mit der Einführung automatischer oder teilautomatischer Produktionsverfahren in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts spaltete sich die traditionelle Facharbeiterschaft in hoch qualifizierte Spezialisten und austauschbare Bedien- und Hilfskräfte. Aber wer leicht zu ersetzen ist, der verliert seine Verweigerungsmacht. Denn die Räder stehen eben nicht mehr still, wenn „die starken Arme“ es wollen. Und nun, im 21. Jahrhundert, wälzen Informationstechnologie und Internet die Arbeitswelt erneut um. Nicht nur der Hilfsarbeiter im Lager, nicht nur die Kassiererin im Supermarkt werden ersetzbar, sondern auch das Können von Ingenieuren, Architekten und Anwälten ist nun in den Algorithmen der Software gespeichert und abrufbar. Computer stellen medizinische Diagnosen oder organisieren komplexe logistische Abläufe, Algorithmen ersetzen das Ermessen von Verwaltungsangestellten.

Was derzeit

mit dem Schlagwort Industrie 4.0 oder „Internet der Dinge“

bezeichnet wird, signalisiert den Endpunkt dieser Entwicklung. Werkstücke,

die ihren Weg durch die Produktionsabläufe selbsttätig digital

steuern; Verteilungsnetze, die vom voll automatisierten Lager über

selbstlenkende Automobile bis zum Supermarkt fast ohne Menschen auskommen;

Sensorentechnologien, die Störungen erkennen und selbstständig

beheben, smarte Häuser, die ihre Temperatur regeln, Kühlschränke,

die melden, dass die Milch zur Neige geht und eine Bestellung aufgeben,

die von Drohnen ausgeliefert wird; GPS-Systeme, die nicht nur die automatisierten

Landwirtschaftsmaschinen über die quadratkilometergroßen

Felder der Monokulturen steuern, die mir nicht nur den Weg weisen, sondern

auch schnarren, wenn mich ein auf meine Vorlieben passendes Schnäppchen

an der nächsten Ecke erfreuen könnte; die Algorithmen von

Facebook, google, amazon und anderen, die schon heute wissen, was mich

morgen interessiert; Kameras, die Physiognomien und Stimmen analysieren,

um Konsumpräferenzen zu erkunden. All das ist teils noch in Entwicklung,

teils durchdringt es schon heute unseren Alltag. Business at the speed

of thought, so hat Bill Gates diese schöne neue Welt vor zwei Jahrzehnten

vorausvisioniert: Produktion und Distribution in der größten

Geschwindigkeit, zu den geringsten Kosten und mit den wenigsten beteiligten

Menschen. Es gibt keine zuverlässigen Prognosen über das Ausmaß

an Arbeitslosigkeit, das daraus folgen wird. Für die USA und für

Deutschland gibt es Schätzungen, dass in den nächsten Jahrzehnten

50 Prozent der Arbeitsplätze durch das Vordringen der sogenannten

künstlichen Intelligenz wegrationalisiert werden könnten.

Niemand kann Zuverlässiges sagen, denn die wichtigste Größe

für die Geschwindigkeit des Vormarschs der Automaten und Roboter

wird der Preis der menschlichen Arbeit sein: sinkt er, lohnen sich die

Maschinen nicht, steigt er, wird – wo immer es geht – rationalisiert.

Noch schleppen – so zeigt es ein Foto dieser Tage – Tausende

von Trägern in geschulterten Kiepen Kohle aus den chinesischen

Tagebauten womöglich, um die Elektrizität zu produzieren für

die Herstellung von Computern, die in den Konsumzonen der Welt das Leben

von manueller Arbeit befreien. Noch lagern Handelsriesen wie amazon

einfache Tätigkeiten wie Adressensuchen an digitale Stücklohnarbeiter

aus – mechanische Türken, wie sie ganz offiziell heißen

– die für Stundenlöhne von drei Euro in einem weltweiten

Netz ackern – ohne die Möglichkeit, sich zu organisieren.

Könnten sie es: Die Antwort wäre die nächste Generation

von Automaten. Technologische Optimisten verkünden wie immer: Mit

der Automatisierung fielen zwar Arbeitsplätze weg, aber im selben

Maß entstünden neue Tätigkeitsfelder. Besonders menschenfreundlich

klingt das Argument: Durch die Rationalisierung würden Arbeitskräfte

frei, vorzüglich für Dienstleistungen – ob nun in der

Gastronomie, im Gesundheitswesen, in der Betreuung von Alten oder Kindern

oder im Haushalt. Aber auch die stehen unter Kosten- und Profitdruck;

bereits heute analysieren Algorithmen die Pflege in Krankenhäusern:

Männer brauchen weniger pflegerische Zuwendung, Frauen zwischen

35 und 45 am meisten – alles wird auf die Minute berechnet, die

Krankenschwestern tragen Sensoren, die ihre Zuwendungszeit optimal programmieren.

Es fällt dem Denken nicht schwer, sich einen Endzustand vorzustellen,

in dem homo faber, das werkzeugproduzierende Tier, nur noch der flüssige

Rohstoff, das Gleitmittel der großen Automaten ist. Die Philosophin

Hannah Arendt schrieb schon vor einem halben Jahrhundert: „In ihrem

letzten Stadium verwandelt sich die Arbeitsgesellschaft in eine Gesellschaft

von Jobholdern, und dieses verlangt...kaum mehr als ein automatisches

Funktionieren. Und so endet die Neuzeit in der tödlichsten, sterilsten

Passivität, die die Geschichte je gekannt hat. [...] Arbeit und

die in ihr erreichbare Lebenserfahrung wird zunehmend aus dem menschlichen

Erfahrungsbereich ausgeschaltet sein.“ Und Arendts knappes Résumé:

„Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht, entwickeln wir

uns zurück. In eine Tiergattung.“ Das Anthropozän –

in solcher Perspektive wäre es die Epoche des Abschieds vom Menschenbild

nicht nur der Neuzeit, sondern auch des homo sapiens. Die Werkzeuge,

die er geschaffen hat, wären zum gigantischen Apparat einer zweiten

Natur geworden, und sein Schöpfer zum „Knotenpunkt konventioneller

Reaktionen und Funktionsweisen zusammenschrumpfen, die sachlich von

ihm erwartet werden.“ Das ist der Befund von Horkheimer und Adornos

Dialektik der Aufklärung. An Schwarzen Utopien ist kein Mangel.

Aber wie steht es um die Gegenkräfte? Sie sind so alt wie die westliche

Neuzeit. Ihre Geschichte, sagen wir realistischerweise ihre Geistesgeschichte,

ist voll von road maps für den Weg in ein „Anthropozän“,

das zu Recht ein „Zeitalter der Menschen“ genannt werden könnte.

Das reicht von Immanuel Kants aufgeklärter Idee einer föderalistischen

Weltrepublik, die Ernst mit dem kategorischen Imperativ machte; und

mit dem Gedanken, dass die „Oberfläche der Erde“ zu gleichen

Teilen das Eigentum aller Menschen ist bis zu den Blaupausen für

eine „Große Transformation“, für globale "New

Deals" und Klimabündnisse unserer Tage. Vom italienischen

Mönch Campanella im 16. Jahrhundert über die bürgerlichen

Ökonomen des 19. bis zum großen John Maynard Keynes und den

Technologie-Hippies an der kalifornischen Küste im 20. Jahrhundert

war die Entfesselung der menschlichen Produktivität nie ein Selbstzweck,

sondern ein Mittel zum wirklichen Reichtum, dem Reichtum an Lebenszeit

und der Freisetzung für höhere Tätigkeiten, für

Muße, menschliche Begegnungen, Spiel, Naturgenuss, Meditation.

Automation – auch für Karl Marx war sie ein Werkzeug der Befreiung.

Und sein Anthropozän war eine Gesellschaft, die „ihren Stoffwechsel

mit der Natur rationell regelt und unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle

bringt, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden,

ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen

Natur würdigsten Bedingungen vollzieht“. Kein Schlaraffenland,

sondern ein „Reich der Notwendigkeit“, jenseits desselben

erst das Reich der Freiheit blühen könne. Dessen Grundbedingung

aber sei die „Verkürzung des Arbeitstags“. 100 Jahre

lang war diese auch die Vision der organisierten Arbeiterschaft. Heute

kämpft keine Gewerkschaft mehr dafür und das Ideal der allseitigen

Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten – es klingt altbacken

und abwegig in einer Zeit, in der in Europa der Kampf um den Achtstundentag

wieder aktuell wird – als wäre 100 Jahre nichts geschehen;

in einer Zeit, in der wir die Bildungsrepublik ausrufen, aber Millionen

von jungen Menschen ohne Arbeit, ohne Bildung und damit ohne Zukunft

auf den freien Markt entlassen.

Die Vision von der solaren Weltgesellschaft

Bildung aber ist die wichtigste Ressource der Zukunft, wenn auch nicht die Verallgemeinerung des Bildungsbürgertums, von der die humanistischen Ökonomen der Vergangenheit und die gymnasialen Studienräte bis vor kurzem noch träumen mochten. Heute geht es darum, ein massenhaftes Bewusstsein für die Notwendigkeit einer zivilisatorischen Wende und die Qualifikationen für ihre Durchsetzung zu entwickeln. Denn das Aufgabenbuch für das Anthropozän ist umfassend und erschreckend. Die Vermeidung einer geohistorischen Katastrophe – das ist die dringlichste, aber nicht die einzige Aufgabe. Es geht um nichts weniger als um das Management der Atmosphäre und eine Art globaler Verwaltung des natürlichen und moralischen Menschheitserbes. Die Fruchtbarkeit der Böden, die Ergiebigkeit und Sauberkeit der Meere, die Rettung der Fauna, der Schutz vor neuartigen Epidemien, die Menschenrechte, die Frauenrechte, der gleiche Zugang zu den Technologien der Gesundheit, der Kultur, die Teilhabe an den Produkten der Arbeit – das sind nur einige der Probleme, die a tempo in Angriff genommen werden müssen, wenn dieses Jahrhundert nicht im Kampf aller gegen alle enden soll. Das ist nichts weniger, wenn man es zusammendenkt, als der Übergang in eine neue, postkapitalistische Produktionsweise. Eine Epochenwende, und noch dazu eine globale aber kann man nicht politisch dekretieren oder technokratisch planen. Auch heute reden Philosophen angesichts der Problemlage zwar von der Notwendigkeit einer Weltregierung. Auf dem Weg zu einer „bewussten Gesamtregierung“ auf globalem Maßstab aber, so warnte vor dem Jahrhundert der Weltkriege Friedrich Nietzsche, würde sich die Menschheit zugrunde richten. Nur ein allgemeines Bewusstsein für die Bedingungen einer neuen Kultur könne eine „ökumenische“ Praxis begründen. Hunderttausende von Nichtregierungsorganisationen, die seit den 70er-Jahren entstanden sind und die gegen die Verwüstung der Erde, gegen das Artensterben ebenso wie gegen unerträgliche Arbeitsbedingungen und für globalen Reichtumsausgleich, fairen Handel und Gemeineigentum am natürlichen und kulturellen Erbe der Menschheit eintreten – sie sind der Anfang einer solchen Ökumene – der Selbstaufklärung, des Lernens, des Gründens. Archen der Zukunft im Strudel der Klima-, der Finanz-, der Hunger- und der politischen Krisen. Oder, um das Bild technologisch auf die Höhe der Zeit zu bringen: Insassen des Raumschiffs Erde, die wissen, dass die Fahrt in die Zukunft nur gelingen kann, wenn die Passagiere den Proviant gerecht teilen und mit dem Treibstoff haushalten. Wollte man einen alles überspannenden Namen, ein gemeinsames Ziel für diese vielfältigen Aufbrüche finden, dann wäre es vielleicht: die Solare Weltgesellschaft. Eine Vision, die weit mehr umfasst als die Ersetzung fossiler durch Erneuerbare Energien: den Übergang zu einer Wirtschaftsweise, die das gemeinsame Erbe der Menschheit verwaltet, zu einer Lebensweise, deren ökologischer Fußabdruck mit dem Fortbestand der Erde vereinbar ist. Die jüngste technologische Revolution könnte diese Befreiung fördern. Algorithmen und Computernetzwerke können Menschen kontrollieren, destruktive Bedürfnisse wecken, Wachstum hochpeitschen, Drohnen lenken, jedes Jahr neue Generationen virtueller Welten und Spaßmaschinen entwerfen und vertreiben, Menschen zum passiven Gleitmittel einer amoklaufenden Wirtschaft degradieren. Aber Algorithmen und Computer können auch von harter, routinierter, geistloser Arbeit befreien, sie können die Umstellung von Energiezentralen auf dezentrale vernetzte Einrichtungen regeln, sie können öffentliche Verkehrsmittel attraktiv machen, die Systeme der Steuererhebung gerechter transparenter und effizienter machen, das Wissen der wirklichen Welt allen zugänglich machen – und so Zeit gewinnen für die Arbeit am Anthropozän. Es ist so viel von Freiheit und Individualität die Rede, wenn in diesen Tagen – gegen die drohende Invasion der Barbaren und gegen den Verfall der zivilgesellschaftlichen Werte – von allen Seiten das „Menschenbild Europas“ beschworen wird. Von einem europäischen Wert ist dabei, wenn ich mich nicht täusche, selten die Rede. Dabei ist er konstitutiv – für die Individualität jedes Einzelnen und für die Freiheit aller: Der Mensch, so gilt es seit Aristoteles, ist von Natur und Geschichte ein zoon politicon, ein soziales und politisches Wesen, ein geselliges und ein Gesetze machendes Tier. Zur europäischen Idee des guten Lebens gehörte seit Beginn der Neuzeit die Abschaffung des Mangels durch Arbeit, Wissenschaft und Technik. Und dies zur Erleichterung des Lebens, zum Genuss der Kultur und zur Befähigung aller Menschen zur Teilnahme an der Gestaltung und Verwaltung des Gemeinwesens und seiner Institutionen. Alle Menschen sollen gleichberechtigte Bürger werden können, auch die „zweibeinigen Werkzeuge“, an deren Emanzipation der Sklavenbesitzer Aristoteles und die Denker des 18. Jahrhunderts noch nicht dachten. Angesichts der Skepsis auch der informiertesten Bürger, ob ihre Repräsentanten die Gestaltungsmacht über die Form der zukünftigen Technik und Lebenswelt gegen die global agierenden privatwirtschaftlichen Konzerne, Kartelle und Finanzoligarchien zurückgewinnen können; angesichts des anschwellenden, dumpfen Zweifels, ob sie das überhaupt noch wollen; angesichts der grassierenden Furcht vor einem technischen Totalitarismus und angesichts der hartnäckigen Furcht vor Konsumbeschränkung in den reichen Ländern ist die wichtigste Arbeit im Anthropozän die Instandbesetzung der erodierenden demokratischen Institutionen auf allen Ebenen. Und die wichtigste, aber derzeit knappste Ressource dafür, die Neugier, der Optimismus, die Wut und die Energie des zoon politicon. Und die optimistischste Hoffnung ist diejenige, dass es sich dabei um eine demokratische, dezentrale, erneuerbare und rechtzeitig nachwachsende Energie handelt. Und wer soll das alles machen, diese Instandbesetzung? Auf diese Frage pflegte der französische Soziologe und Aktivist Pierre Bourdieu zu sagen: „Ach, Sie fragen nach dem historischen Subjekt? Nun, das sind diejenigen, die es machen.“

![]() Essay

und Diskurs im Deutschlandfunk

Essay

und Diskurs im Deutschlandfunk

Müssen wir umdenken – und wenn ja, wie? Rudi Netzsch 11/2021

Wie gesellschaftliche

Verhältnisse unser Handeln und Denken bestimmen. Und wie wir uns

des Wandels bewusst werden können. Eine philosophiegeschichtliche

Anmerkung

Ein "Umdenken" zu fordern, ist eine heutzutage sehr geläufige

Art der Gesellschaftskritik. Zugleich ist es Idealismus pur: Die Gesellschaft

ist so, wie sie ist, weil die Leute so denken, wie sie denken; um die

Gesellschaft zu ändern, ist dieser Auffassung nach nichts weiter

nötig, als das Denken zu ändern.

Es hilft wenig, dem nur gleichsam als Glaubenssatz entgegenzuhalten,

dass das gesellschaftliche Sein das Denken bestimme, denn um zu überzeugen,

muss man auch Gründe angeben, zumal Marx' Satz von der Bestimmtheit

des Denkens durch das Sein mit dem entscheidenden Hinweis versehen werden

muss, dass das Denken sehr wohl frei ist, über die gegebenen Verhältnisse

hinauszugehen, also Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Veränderung

zu gewinnen.

Es ist nur so, dass das allein die Verhältnisse noch nicht ändert:

dazu ist bewusste kollektive Aktion nötig, oder um mit Marx zu

sprechen: "auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald

sie die Massen ergreift." (MEW Bd. 1, S. 385) Für eine überzeugende

Kritik des Idealismus des "Umdenkens" wollen wir dem historischen

Entstehungsweg der materialistischen Gesellschaftskritik folgen, denn

so wird deren logische Notwendigkeit deutlich.

Wir beginnen

mit der Zeit der Aufklärung. Aus Sicht der damaligen Denker war

die Kritik an den Institutionen des Feudalismus gleichbedeutend mit

einer Kritik "künstlicher" Verhältnisse im Gegensatz

zu "natürlichen"; befreien sich die Menschen aus den

künstlichen Fesseln der überkommenen Gesellschaftsordnung,

so können sie, allein ihrer Vernunft folgend, eine "natürliche"

Gesellschaft errichten. So wird Gesellschaft als Ansammlung vieler Einzelner

verstanden, die sich vernunftgemäß, etwa durch einen Gesellschaftsvertrag,

eine dem Wohl aller dienende Ordnung geben könnten.

Entspricht das nicht dem Standpunkt, der heute mit der Parole vom "Umdenken"

ausgesprochen wird? Forderungen nach gesellschaftlichen Veränderungen

kommen als Forderungen an das Verhalten, also die Moral der Einzelnen

daher.

Die Denker der Aufklärung wandten sich gegen die tradierten, vor

allem religiösen Begründungen für die feudalen Verhältnisse

und forderten dazu auf, sich stattdessen gemäß "natürlichen"

Grundsätzen zu verhalten.

Daher galt es, insbesondere die Ethik aus den allgemeinen Bestimmungen

des Menschen abzuleiten, wobei klar war, dass nicht alles, was in den

Trieben und Anlagen des Menschen liegt, auch unmittelbar als moralischer

Leitfaden taugen kann. Das konnte in verschiedenen Varianten ausgesprochen

werden: einerseits, indem im Anschluss an Hobbes das Schlechte im Menschen

betont wird, das in Zaum gehalten werden müsste; andererseits,

indem mit Rousseau die Menschen für von Natur aus gut befunden,

und das Böse als Folge der verkehrten, d.h. feudalen Verhältnisse

begriffen wird. In beiden Fällen geht es darum, dass die Moral

das Böse beschränken müsse und dabei durch staatliche

Sanktionen bestärkt werde.

Immanuel Kant ![]() Das

Zeitalter der Aufklärung mehr

Das

Zeitalter der Aufklärung mehr ![]() Archiv

Archiv

Kant, dessen Kritik der praktischen Vernunft allgemein als Endpunkt

der Moralphilosophie der Aufklärung gesehen wird, fasst dies sehr

radikal, indem er nur die Vernunft als Grundlage moralischer Gesetze

gelten lässt, da die anderen natürlichen Bestimmungen des

Menschen gerade das seien, was gegebenenfalls durch die Moral beherrscht

werden müsse. Vielmehr müsse, wie es in der Vorrede zur Grundlegung

der Metaphysik der Sitten heißt "der Grund der Verbindlichkeit

nicht in der Natur des Menschen, oder den Umständen in der Welt,

darin er gesetzt ist, gesucht werden, sondern a priori lediglich in

Begriffen der reinen Vernunft." (S. 13)

Nur in Bezug auf ihre Anwendung seien empirische Aspekte einzubeziehen,

indem die "Gesetze a priori freilich noch durch Erfahrung geschärfte

Urteile erfordern, um teils zu unterscheiden, in welchen Fällen

sie ihre Anwendung haben, teils ihnen Eingang in den Willen des Menschen

und Nachdruck zur Ausübung zu verschaffen, da diese, als selbst

mit so viel Neigung affiziert, der Idee einer praktischen reinen Vernunft

zwar fähig, aber nicht so leicht vermögend ist, sie in seinem

Lebenswandel in concreto wirksam zu machen" (ebd).

Damit ergibt sich der Widerspruch zwischen der allergrößten

Allgemeinheit der Grundlagen und dem Anspruch, daraus Handlungsanweisungen

in jeweils ganz speziellen praktischen Situationen abzuleiten. Kant

formuliert bekanntlich einen obersten moralischen Grundsatz, aus dem

sich alle weiteren Regeln ableiten lassen sollen, nämlich den Kategorischen

Imperativ. Um als oberster Grundsatz über allen möglichen

besonderen Anwendungsfällens stehen zu können, muss dieser

von der höchsten denkbaren Allgemeinheit sein; er lautet:

Handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zugleich als Prinzip

einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.

Immanuel Kant

Um auf dieser Grundlage eine einzelne Handlung moralisch zu beurteilen,

sind drei Schritte erforderlich:

Erstens: zu der Maxime zu kommen, unter der die Handlung zu subsumieren

ist.

Zweitens: diese Maxime (also das subjektive, persönliche Prinzip)

als objektives, allgemeingültiges Gesetz auszusprechen.

Drittens: zu beurteilen, ob dieses allgemeine Gesetz Bestand haben kann.Diese

drei Schritte bergen Probleme, die den Anspruch, eine allgemein praktikable

Begründung der Moral a priori zu deduzieren, infrage stellen können.

Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – behandelt Kant

dies eher als Trivialität:

Welche Form in der Maxime sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicke,

welche nicht, das kann der gemeinste Verstand ohne Unterweisung unterscheiden.

An anderer Stelle spricht er sogar davon, dass selbst ein Kind "von

etwa acht oder neun Jahren" (Über den Gemeinspruch…,

S.132) die nötigen Schlüsse ziehen könne.

Zur ersten Frage: Wie kommt man zu Maximen? Die Maxime ist gegenüber

der einzelnen Handlung ein Allgemeines; es muss also die einzelne Handlung

unter einen allgemeinen Begriff subsumiert werden. Als Zwischenglied

zwischen der einzelnen Handlung und der allgemeinen Maxime ist die Besonderheit

eines Begriffs erforderlich.

Ein solcher Begriff muss sich auf die den Gesellschaftsmitgliedern gemeinsamen

Verhältnisse beziehen - und damit ist die Maxime, zumal wenn sie

als allgemeines Gesetz gefasst wird, gewöhnlich schon mit diesem

Begriff gegeben: Man muss Schulden begleichen? Klar, wenn man sie nicht

begleichen müsste, wären es keine Schulden! Man muss Eigentum

respektieren? Klar, sonst wäre es kein Eigentum.

In diesem Zusammenhang ist das von Kant in der Kritik der praktischen

Vernunft (S. 136) aufgeführte Beispiel des Depositums aufschlussreich.

Auch hier könnte man einfach formulieren: "Man darf ein Depositum

nicht unterschlagen" und darauf verweisen, dass das schon im Begriff

des Depositums liegt. Kant spricht es nicht in dieser unmittelbar tautologischen

Form aus, sondern bemüht sich um den Nachweis, dass die Negation

dieser Maxime sich selbst ad absurdum führen würde.

Er beginnt damit, dass die bloße Habgier nicht als Maxime zum

allgemeinen Gesetz erhoben werden könne, da sie sich in Interessenkollisionen

aufheben würde; sodann nimmt er explizit den Begriff des Depositums

in die Maxime auf, und weist darauf hin, dass eine Maxime, die das Einbehalten

von Depositen erlaubt, daran gebunden sein müsste, dass dies "sicher"

geschehen kann, indem sie nur für Fälle anzuwenden sei, in

welchen die Hinterlegung des Depositums nicht beweisbar sei, womit er

– nebenbei bemerkt – doch wieder die Empirie in Gestalt der

gesellschaftlichen Verhältnisse, die gegebenenfalls zu Strafverfolgung

und Reputationsverlust führen, unter der Hand voraussetzt.

Schließlich kommt er zum Schluss, dass eine solche Maxime zum

allgemeinen Gesetz erhoben "sich selbst vernichten würde,

weil es machen würde, dass es gar kein Depositum gäbe."

(Kritik d. pr. V., S.136). Was hier wie eine simple Schlussfolgerung

präsentiert wird, ist keineswegs einfach und bezieht allerlei gesellschaftliche

Verhältnisse als gegeben mit ein.5 In der Schrift Über den

Gemeinspruch … schmückt Kant dasselbe Beispiel weiter aus:

Der Inhaber des Depositums sei ein Menschenfreund und Wohltäter,

der jedoch unverschuldet in Not geraten seine Familie kaum ernähren

könne, wohingegen die Erben des Eigentümers derart üppig

und verschwenderisch leben, "dass es ebenso gut wäre, als

ob dieser Zusatz zu ihrem Vermögen ins Meer geworfen würde."

(Gemeinspruch, S. 132)

Da ist schon zu fragen, ob denn nicht in den in dieser Ausschmückung

genannten Umständen Begriffe aufgefunden werden könnten, die

sich für eine alternative, ebenso zum Gesetz erhebbare Maxime eignen

würden. Kant sagt indessen nur lapidar:

Und nun frage man, ob es unter diesen Umständen für erlaubt

gehalten werden könne, dieses Depositum im eigenen Nutzen zu verwenden.

Ohne Zweifel wird der Befragte antworten: Nein! und statt aller Gründe

nur bloß sagen können: es ist unrecht , d.i. es

widerspricht der Pflicht. (ebd., Herv. im Orig.)

Georg

Wilhelm Friedrich Hegel ![]() Archiv

Archiv

![]() Faust in Analogie zu Hegels Hauptwerken

Faust in Analogie zu Hegels Hauptwerken

Hegel bezieht sich in seiner Kritik an Kants Moralphilosophie auf diese

mangelnde Vermittlung zwischen dem bestimmten Inhalt der Maximen und

der allgemeinen Form des Gesetzes - und hier liegt, wie sich zeigt,

auch der Schlüssel zur Frage, wieso Hegel keine "Ethik"

hinterlassen hat, sondern deren Stelle durch seine Rechtsphilosophie

eingenommen wird.

Wie kommt das? In seiner frühen Schrift Über die wissenschaftlichen

Behandlungsarten des Naturrechts findet sich eine kritische Auseinandersetzung

mit Kants kategorischem Imperativ. Darin bezieht sich Hegel auch auf

das Depositum-Beispiel und merkt dazu an: "Dass es aber gar kein

Depositum gäbe, welcher Widerspruch läge darin?" (S.

462)

Ein Widerspruch, so fährt er fort, könnte sich sehr wohl aus

anderen "notwendigen Bestimmtheiten" und "Zusammenhängen"

ergeben, indem diese die Möglichkeit von Depositen erfordern. Jedoch:

"Aber nicht andere Zwecke und materielle Gründe sollen herbeigerufen

werden, sondern die unmittelbare Form des Begriffs soll die Richtigkeit

der ersten oder zweiten Annahme (nämlich, dass es Depositen gäbe

oder nicht) entscheiden" (ebd.) Im Anschluss führt Hegel denselben

Gedanken allgemein hinsichtlich des Eigentumsverhältnisses aus:

Wenn die Bestimmtheit des Eigentums überhaupt gesetzt ist, so lässt

sich der tautologische Satz daraus machen: das Eigentum ist Eigentum

und sonst nichts anderes, und diese tautologische Produktion ist das

Gesetzgeben dieser, der praktischen Vernunft: das Eigentum, wenn Eigentum

ist, muss Eigentum sein.

Hegel führt weiter aus, dass in derselben Form auch das Gegenteil

gedacht werden kann:

Aber ist die entgegengesetzte Bestimmtheit, Negation des Eigentums gesetzt,

so ergibt sich durch die Gesetzgebung ebenderselben praktischen Vernunft

die Tautologie: das Nichteigentum ist Nichteigentum; wenn kein Eigentum

ist, so muss das, was Eigentum sein will, aufgehoben werden.

Die in ihrer rein negativen Abstraktheit ein wenig befremdlich klingende

Rede vom "Nichteigentum" gewinnt eine unerwartete Anschaulichkeit,

sobald man sich aus der Vorstellungswelt der kapitalistischen, durch

und durch auf Privateigentum gegründeten Gesellschaften löst.

So berichten Ethnologen, die sich bei Naturvölkern aufgehalten

haben, "über deren unbefangenes und ausdauerndes Schnorren

– und auch über deren eigenwilliges Verständnis von Eigentum,

als sie erlebten, wie ihre persönlichen Kleidungsstücke ohne

Absprache von Einheimischen getragen wurden." (Asenhuber 2021)

Die Rede ist hier von Jäger-und-Sammler-Völkern, deren Gesellschaft

kein Eigentum in unserem Sinn kennt und denen deshalb auch nicht unsere

Moralvorstellung hinsichtlich des Eigentums geläufig sind. Ebenso

würde es in einer auf Gemeinschaftseigentum beruhenden Hirtengesellschaft

als unmoralisch (wenn nicht einfach als verrückt) empfunden, wenn

ein Stammesangehöriger auf die Idee käme, bestimmte Tiere

der gemeinsamen Herde für sich exklusiv zu beanspruchen, oder gar

ein Grundstück als Weide für "seine" Tiere abzugrenzen

und einzuzäunen.

Hegel betont also, dass aus dem bloßen Begriff eines allgemeinen

Gesetzes die besondere Kategorie Eigentum nicht abgeleitet werden kann.

Wenn er nun schreibt "Aber es ist gerade das Interesse, zu erweisen,

dass Eigentum sein müsse" (S. 463), so benennt er nur das,

was Kant ohne Beweis voraussetzt, zieht es aber selbst ebenfalls nicht

in Zweifel.

Jedoch hat sich damit die Frage grundlegend geändert: Jetzt geht

es darum, die bestimmten Verhältnisse, auf die sich moralische

Maximen und Gesetze beziehen, zu begründen; die moralischen Schlussfolgerungen

sind in diesen dann ja enthalten. Gegenstand ist also nicht mehr eine

Ethik, in der allgemeine moralische Grundsätze hergeleitet werden,

sondern das, was nun Inhalt seiner "Philosophie des Rechts"

ist.

Er will die gesellschaftlichen Verhältnisse, von der Familie über

die bürgerliche Gesellschaft bis zum Staat, als notwendig darstellen,

wobei – und insofern setzt er immer noch das Anliegen der Aufklärung

fort – sich deren Notwendigkeit aus den Bestimmungen der Logik,

also der Vernunft ergeben soll. Eine separate Ethik erübrigt sich,

wie er in der Einleitung zur Rechtsphilosophie anmerkt:

Ohnehin über Recht, Sittlichkeit, Staat ist die Wahrheit ebensosehr

alt als in den öffentlichen Gesetzen, der öffentlichen Moral

und Religion offen dargelegt und bekannt. Was bedarf diese Wahrheit

weiter, insofern der denkende Geist sie in dieser nächsten Weise

zu besitzen nicht zufrieden ist, als sie auch zu begreifen und dem schon

an sich selbst vernünftigen Inhalt auch die vernünftige Form

zu gewinnen […]. Das einfache Verhalten des unbefangenen Gemütes

ist es, sich mit zutrauensvoller Überzeugung an die öffentlich

bekannte Wahrheit zu halten und auf diese feste Grundlage seine Handlungsweise

und feste Stellung im Leben zu bauen.

In der Zielsetzung, die gesellschaftlichen Verhältnisse aus reinen

Prinzipien der Vernunft abzuleiten, ist also Hegels "berühmt-berüchtigter"

Satz von der Vernünftigkeit alles Wirklichen schon angelegt. Kritik

an den Verhältnissen betrifft nach Hegel nur deren unvollkommene

Ausprägung, nicht die in ihnen enthalte Idee. "So soll denn

diese Abhandlung, insofern sie die Staatswissenschaft enthält,

nichts anderes sein als der Versuch, den Staat als ein in sich Vernünftiges

zu begreifen und darzustellen." (Rechtsphilosophie S.57)

Karl Marx

Marx, der nach eigenem Bekunden während seiner Studentenzeit im

Bann von Hegels Philosophie stand, wurde bald zu einem seiner entschiedensten

Kritiker. In seinem unvollendeten, posthum herausgegebenen Manuskript

Kritik des Hegelschen Staatsrechts schreibt er:

Man hat Hegel vielfach angegriffen über seine Entwicklung der Moral.

Er hat nichts getan, als die Moral des modernen Staats und des modernen

Privatrechts entwickelt. […] Es ist vielmehr ein großes,

obgleich nach einer Seite hin (nämlich nach der Seite hin, dass

Hegel den Staat, der eine solche Moral zur Voraussetzung hat, für

die reale Idee der Sittlichkeit ausgibt) unbewusstes Verdienst Hegels,

der modernen Moral ihre wahre Stellung angewiesen zu haben.

MEW 1, 313

Das ist eine der wenigen Stellen in dieser Schrift, wo Lob über

Hegels Philosophie anklingt; das Lob bezieht sich auf die Erkenntnis,

dass die Moral nur ausspricht, was in den Verhältnissen der bürgerlichen

Gesellschaft und ihres Staats begrifflich schon enthalten ist, sowie

auf die systematische Ordnung, in der er diese Verhältnisse darstellt.

Allerdings kritisiert Marx die von Hegel gegebenen Begründungen

und Ableitungen durchgehend und grundsätzlich. Denn Hegel stellt

die Sache stets so dar, als wären Gesellschaft und Staat selbst

nichts anderes als die Realisierung der sittlichen Idee, wobei "Realisierung

der Idee" nicht so zu verstehen ist, dass jemand das, was er im

Geist erdacht hat, also eine "Idee" im alltagssprachlichen

Sinn, in die Realität umsetzt, sondern so, dass die Idee als logische

Wesenheit selbst es sein soll, die sich da realisiert.

Die ganze Ableitung der gesellschaftlichen Verhältnisse von der

Familie über die bürgerliche Gesellschaft bis zum Staat erscheint

demgemäß als nichts anderes als die stufenweise Selbstverwirklichung

der logischen Idee.

Nicht die Logik der Sache, sondern die Sache der Logik ist [bei Hegel]

das philosophische Moment

MEW 1, 216

Jedoch: wie soll der bestimmte Inhalt der gesellschaftlichen Verhältnisse

sich aus den ganz allgemeinen Formen der Logik begründen lassen?

Man steht auch hier wieder – nicht anders als wir es bei Kant gesehen

haben – vor der Frage, wie sich die Besonderheiten aus der Allgemeinheit

der reinen Vernunft ableiten lassen sollen; es überrascht also

nicht, wenn sich die betreffenden Argumente in Hegels Rechtsphilosophie

bei genauerem Hinsehen als – man kann es so nennen – rhetorische

Tricks erweisen, mit welchen unter der Hand der gewünschte Inhalt

hineingeschmuggelt wird. Marx stellt diese Kritik mehrfach anhand einzelner

Textstellen dar, etwa wenn er zitiert

§262. Die wirkliche Idee, der Geist, der sich selbst in die zwei

ideellen Sphären seines Begriffs, die Familie und die bürgerliche

Gesellschaft, als in seine Endlichkeit scheidet, um aus ihrer Idealität

für sich unendlicher wirklicher Geist zu sein, teilt somit diesen

Sphären das Material dieser seiner endlichen Wirklichkeit, die

Individuen als die Menge zu, so dass diese Zuteilung am Einzelnen durch

die Umstände, die Willkür und eigene Wahl seiner Bestimmung

vermittelt erscheint.

und dazu schreibt:

Der Staat ist es, der sich in sie [die beiden Sphären] scheidet

[…], und zwar tut er dieses, "um aus ihrer Idealität

für sich unendlicher, wirklicher Geist zu sein". "Er

scheidet sich um." Er "teilt somit diesen Sphären das

Material seiner Wirklichkeit zu, so dass diese Zuteilung etc. vermittelt

erscheint" Die sogenannte "wirkliche Idee" […] wird

so dargestellt, als ob sie […] zu bestimmter Absicht handle. Sie

scheidet sich in endliche Sphären, […] und sie tut dies zwar

so, dass das gerade ist, wie es ist.

MEW 1, 205, Hervorhebungen im Original

Das "und sie tut dies so, dass das gerade ist, wie es ist"

bezeichnet den rhetorischen Trick: alles, was Bezug zum tatsächlich

betrachteten Gegenstand, also der bürgerlichen Gesellschaft hat,

wird einfach aus der Realität aufgenommen, aber dann in dieser

verkehrten Weise als Ausfluss der Selbstbewegung der Idee besprochen.

Oder, wie Marx weiter schreibt:

Die Wirklichkeit wird nicht als sie selbst, sondern als eine andere

Wirklichkeit ausgesprochen. Die gewöhnliche Empirie hat nicht ihren

eigenen Geist, sondern einen fremden zum Gesetz, wogegen die wirkliche

Idee nicht eine aus ihr selbst entwickelte Wirklichkeit, sondern die

gewöhnliche Empirie zum Dasein hat.

MEW 1, 206

Dieses Verfahren eröffnet die Freiheit, alles - was auch immer

sein spezifischer Inhalt sein mag - in dieser Weise "herzuleiten",

denn es genügt, die Realität einfach als das zu benennen,

wofür die Entwicklung der Logik im jeweiligen Fall stehen soll:

Das einzige Interesse ist, "die Idee" schlechthin, die "logische

Idee" in jedem Element, sei es des Staates, sei es in der Natur,

wiederzufinden, und die wirklichen Subjekte, wie hier die "politische

Verfassung", werden zu ihrem bloßen Namen, so dass nur der

Schein eines wirklichen Erkennens vorhanden ist.

MEW 1, 211

Der Übergang wird also nicht aus dem besondern Wesen der Familie

etc. und dem besondern Wesen des Staats, sondern aus dem allgemeinen

Verhältnis von Notwendigkeit und Freiheit hergeleitet. Es ist ganz

derselbe Übergang, der in der Logik aus der Sphäre des Wesens

in die Sphäre des Begriffs bewerkstelligt wird. Derselbe Übergang

wird in der Naturphilosophie aus der unorganischen Natur in das Leben

gemacht. Es sind immer dieselben Kategorien, die bald die Seele für

diese, bald für jene Sphäre hergeben. Es kommt nur darauf

an, für die einzelnen konkreten Bestimmungen die entsprechenden

abstrakten aufzufinden.

MEW 1, 208f

![]() Marx

als Theoretiker der Dekadenz und Hoffnungen

Marx

als Theoretiker der Dekadenz und Hoffnungen

Zusammenfassung

Fassen wir zusammen: auch Hegel will die moralischen Gesetze rein aus

der Vernunft ableiten, jedoch – und das ist der gedankliche Fortschritt

– nicht mehr, indem er das Handeln der Einzelnen betrachtet, sondern

indem er von den gesellschaftlichen Verhältnissen als dem Bestimmungsgrund

des Handelns ausgeht; allerdings will er diese wiederum rein aus der

Vernunft begründen.

Damit ist die Unmöglichkeit, auf jeweils bestimmte Gegebenheiten

bezogene Gesetze aus den allgemeinen Bestimmungen der Vernunft, also

aus der Logik, abzuleiten, nicht aufgehoben. Marx' Kritik an Hegels

Rechtsphilosophie zeigt die Fehler auf, mit denen Hegel dieses der Sache

nach unmögliche Vorhaben dennoch auszuführen meinte.

Marx zieht die Konsequenz, dass man bei den wirklichen Gegebenheiten

anfangen und deren Gesetzmäßigkeiten auffinden muss. Die

bürgerliche Gesellschaft erscheint nun nicht mehr als naturgegeben,

sondern als besondere historische Gesellschaftsform.

Allerdings unterscheidet sich diese Gesellschaftsform von allen anderen

dadurch, dass in ihr die Rolle der Individuen nicht an die Person gebunden

ist – wie das im Feudalismus besonders ausgeprägt war –,

sondern nur an deren privates, veräußerbares Eigentum; die

Personen erscheinen daher formal und rechtlich gleich, und diese Gleichstellung

ist es, was im Bewusstsein der in diesen Verhältnissen befangenen

Menschen den Schein erweckt, als wäre der gesellschaftliche Zusammenhang

nichts weiter als ein Zusammenleben vieler Einzelner; seit den Anfängen

des Kapitalismus, also seit der Zeit der Aufklärung bis heute hat

diese Betrachtungsweise die Festigkeit eines allgegenwärtigen Vorurteils.

Demgegenüber zeigt Marx auf, dass die Unterschiede im Eigentum

sehr wohl genügen, um Klassenunterschiede zu begründen, denn

wer nicht genug Eigentum hat, kann an das Lebensnotwendige nur durch

Verkauf seiner Arbeitskraft kommen. Das Klassenverhältnis schließt

ökonomische Gesetzmäßigkeiten ein, die den einzelnen

Akteuren durch die Konkurrenz als Zwänge gegenübertreten.

Deshalb bestimmen nicht die vielen Einzelnen durch ihr Denken die gesellschaftlichen

Verhältnisse, sondern umgekehrt bestimmen die gesellschaftlichen

Verhältnisse deren Handeln und damit auch deren Vorstellungen,

die jene – solange sie nicht begriffen sind – als naturgegeben

erscheinen lassen.

![]() Der

laute Frühling (Film) Gemeinsam aus der Klimakrise

Petitionen

2

Frieden [2]

Der

laute Frühling (Film) Gemeinsam aus der Klimakrise

Petitionen

2

Frieden [2]

![]()

![]() f.f.f. [2]

[3]

f.f.f. [2]

[3]

Leben im Irrenhaus 27. Januar 2024

![]() Mathematik

Aufnahmeprüfung

Uni CAMBRIDGE

Matheaufgaben

DDR Klasse 5 Klasse

10 Matheniveau BRD 2025

Mathematik

Aufnahmeprüfung

Uni CAMBRIDGE

Matheaufgaben

DDR Klasse 5 Klasse

10 Matheniveau BRD 2025